EMYS-Update Dezember 2014 / Januar 2015

Liebe Freunde und Unterstützer des NABU und der hessischen AG Sumpfschildkröte,

pünktlich zum Jahreswechsel ist ein neues Emys-Update erschienen. Der NABU Kreisverband Main-Kinzig ist Kooperationspartner der hessischen AG-Sumpfschildkröte und freut sich über die erzielten Erfolge des Artenschutzprojektes.

Ein turbulentes aber auch erfolgreiches Jahr liegt hinter uns. Es war das 15. Jahr, in dem unsere Arbeitsgruppe besteht und arbeitet, und wir konnten uns gleich über mehrere Highlights freuen. Nun sind wir sehr gespannt, was als nächstes vor uns liegt. Entsprechend wird das aktuelle Emys-Update etwas länger ausfallen und sowohl einen Rückblick auf das Jahr 2014 wie auch eine Vorschau auf das Jahr 2015 beinhalten.

Foto: Sibylle Winkel

.

Den gesamten Bericht als pdf.

weiter zur AG Sumpfschildkröte

Ein ehrenamtlich getragenes Projekt ist auf Spenden und Förderung angewiesen!

Bitte beachten Sie, dass sich das Spendenkonto verändert hat:

NABU KV Main-Kinzig

Bankverbindung: Frankfurter Volksbank

IBAN: DE73 5019 0000 6401 5064 44 BIC: FFVBDEFF

BLZ: 501 900 00 Konto-Nr.: 6401506444

Als Verwendungszweck angeben: AG Sumpfschildkröte

Vortrag zu Vogelschutzmaßnahmen an Freileitungen in Haingründau

(Foto: Archiv Vogelschutzwarte)

Auch in jüngerer Zeit mussten noch Verluste beklagt werden, so geschehen in den vergangenen Jahren im östlichen Main-Kinzig-Kreis, als zwei junge Schwarzstörche ihren Rastplatz falsch wählten und dies mit dem Leben bezahlten.

Wie können Energiewirtschaft und Vogelschutz in Dialog kommen und welche konkreten Maßnahmen führen zu einer sicheren Rast auf dem Mast?

Im Rahmen der diesjährigen Vortragsreihe des NABU-Kreisverbandes Main-Kinzig berichten Martin Hormann, stellvertretender Leiter der staatlichen Vogelschutzwarte für Hessen-Rheinland-Pfalz und Saarland, und Michael Prähler vom osthessischen Energieversorger ÜWAG über die neuesten Fortschritte zum Schutz der Vögel vor dem Stromtod.

Der Vortrag findet am Donnerstag, den 21.03.2013 statt.

Beginn ist 19:00 Uhr.

Ort: Vereinsheim Burgstrasse 9 in Haingründau.

Der Eintritt ist kostenlos.

Weitere Informationen und Kontaktdaten:

Michael Röth

Telefon: 06055-82700

E-Mail: Inge.michi@t-online.de

oder

Sibylle Winkel

Telefon: 069 84849185

E-Mail: sibylle.winkel@yahoo.com

Reichlich Nachwuchs im Haselmaus-Schutzgebiet

NABU-Schutzgebiet "Sillberg bei Hintersteinau" wird Haselmaus-Paradies

Foto von Sibylle Winkel

Foto von Sibylle Winkel

Rund 20 Hektar Fläche wurden erworben, darunter Magerrasen, Wiesen, und Weiden und vor allem Hecken sowie ein kleines Bauernwäldchen, in dem Muscardinus avellanarius, so der wissenschaftliche Name des kleinen Bilches, zunächst nur vermutet wurde.

Nach dem Flächenerwerb wurde von den NABU-Experten gemeinsam mit den Biologen Veronika und Wolfgang Wagner vom Gutachterbüro PlanWerk aus Nidda ein Schutzkonzept entwickelt und mit der Naturschutzbehörde in Gelnhausen abgestimmt. Dabei galt es vor allem, Maßnahmen für die Haselmaus zu entwickeln und die Lebensräume der Kleinsäuger zu erhalten und wo möglich zu verbessern.

Foto von Sibylle Winkel

Begleitend dazu wurden noch weitere Puffer- und Vernetzungsflächen mit Heckenstrukturen erworben, um einen Verbund mit den angrenzenden Waldflächen zu garantieren. Alle Maßnahmen wurden mit den Behörden abgestimmt. Die Grünlandflächen, die an die Haselmaus-Lebensräume angrenzen werden von Bio-Landwirten aus der Region bewirtschaftet.

Reichlich Rückenwind kam für das neuartige Schutzprojekt auch vom Hessischen Umweltministerium und der unteren Naturschutzbehörde des Kreises. Finanzielle Unterstützung für den Bau der Spezial-Nistkästen gab es aus Lotto-Mitteln des Umweltministeriums. Der Bescheid wurde eigens von Umweltministerin Lucia Puttrich unterschrieben. Der Erwerb von Pufferflächen wurde mit Mitteln aus der naturschutzrechtlichen Ausgleichsabgabe unterstützt, so Klaus Ulrich Battefeld, Referatsleiter im Umweltministerium, denn als Anhang IV-Art der FFH-Richtlinie steht die Haselmaus im Fokus der hessischen Naturschutzbemühungen. Die gewonnenen Erkenntnisse werden in das Monitoring-Programm des Landes eingespeist, so Battefeld weiter.

Foto von Sibylle Winkel

Auch hier wussten die NABU-Experten einen Ausweg. In enger Kooperation mit dem Don Bosco Lebenshilfezentrum in Schlüchtern-Sannerz, der Ökologischen Forschungsstation Schlüchtern und der Grundschule Hintersteinau wurden spezielle Nistkästen gebaut und in den Hasel-Hecken und am Waldrand aufgehängt. Der Bau der Spezialkästen erfolgte unter der Anleitung von Dr. Karl Heinz Schmidt von der Öko-Station. Unterschiedlichen Kastentypen und Schlupflochgrößen sollen den Wissenschaftlern Erkenntnisse darüber bringen, welche Vorlieben bei der Quartiersuche die kleinen Bilche haben und wie am besten Konkurrenten und Fressfeinde der Haselmaus ferngehalten werden können, so Schmidt. Im Sommer 2010 wurden die ersten von der Don Bosco-Werkstatt gefertigten Kästen von Kindern der Grundschule Hintersteinau im Schutzgebiet aufgehängt. Bereits wenige Monate später konnten bei Kontrollen einige der kleinen Bilche festgestellt werden. Der Nachweis der Art im Schutzgebiet war geglückt. Unklar war allerdings, ob es sich um versprengte Einzeltiere handelt oder ob das Schutzgebiet einen richtigen Bestand der Art aufweist.

Voller Spannung wurden nun die Kontrollen des Jahres 2011 abgewartet. Und das Ergebnis erwies sich als sensationell. 17 Nachweise der Haselmaus in nur 60 Kastenquartieren konnte Dr. Karl Heinz Schmidt am Sillberg feststellen! In den anderen hessischen Kontrollgebieten werden in aller Regel viel weniger Tiere gezählt.

"Wir haben demnach auf dem Sillberg ein Spitzenergebnis im landesweiten Vergleich erzielt", freut sich Sibylle Winkel. "Sogar Nachwuchs der seltenen Kleinsäuger stellte sich in etwa einem Drittel der Kästen ein - und zeigt, dass es den kleinen Schläfern hier so richtig gut geht." Und wenn dann die kleinen Nachwuchs-Naturschützer des NABU und der Grundschule Hintersteinau mit glänzenden Augen den Nachwuchs der Haselmäuse bestaunen, hat die Tierwelt am Sillberg viele neue Freunde gewonnen. Erfolgreicher kann Naturschutz wohl kaum sein

Im Bann der Nachtjäger - Aktionen rund um die Fledermaus

Thema: Lebensraum Siedlung - Artenschutz in Dorf und Stadt

Vampire und Fledermäuse bei der Bat Night in Schlüchtern (Foto Sibylle Winkel)

Der Höhepunkt des Abends war das abendliche Ausfliegen der Fledermaus-Kolonie aus ihrem Quartier, das die naturinteressierten Gäste am Kloster Schlüchtern gemeinsam beobachten konnten. Am Boden unter den jagenden Fledermäusen informierten gleichzeitig die Schmetterlingskundler Dr. Wolfgang Nässig und Petra Zub an einem Leuchtturm mit UV-Licht über die örtliche Nachtfalterwelt und das Nahrungsangebot für die Schlüchterner Fledermäuse. Am meisten Spaß hatten die Kinder, die von den Mitarbeiterinnen des "Kunterbunten Kinderzeltes" als Fledermäuse oder Vampire geschminkt durch den nächtlichen Garten streiften. Andauerndes starkes Wetterleuchten sorgte an diesem Sommerabend zudem für eine einzigartige Atmosphäre.

Rudi Ziegler (l.) und Michael Röth führen in Gelnhausen-Höchst eine Fledermausexkursion durch (Foto: Michael Röth)

NABU beteiligt sich wieder bei Öko-Trends-Messe 2011

Thema: Lebensraum Siedlung - Artenschutz in Dorf und Stadt

NABU-Musterhaus

Diesjähriges Thema am aufwändig gestalteten Messestand des Naturschutzverbandes wird der "Lebensraum Siedlung" und der "Artenschutz in Dorf und Stadt" sein.

"Viele Naturschützer wissen es schon lange", erläutert Michael Röth vom NABU Kreisverband, "Unsere Dörfer und Städte müssen keine lebensfeindlichen Beton- und Asphaltwüsten sein, sondern können Lebens- und Überlebensmöglichkeiten für zahlreiche auch gefährdete Arten bieten."

Am NABU-Stand wollen wir zeigen, ergänzt NABU-Kollege Thomas Mathias, dass es vor allem für Haus- und Gartenbesitzer zahlreiche Möglichkeiten gibt, der Natur unter die Arme zu greifen.

Am Messestand zeigt der NABU daher am Beispiel eines Haus-Modells, wie man einfach und mit wenig Aufwand Fledermäusen, Turmfalken oder auch der Schleiereule helfen kann und welche praktischen Möglichkeiten es beim Neubau oder der Hausrenovierung gibt, etwas für Natur und Umwelt zu tun.

Zahlreiche weitere Anregungen für den Artenschutz in Haus und Garten finden alle Interessierten darüber hinaus in Büchern und Broschüren oder im Gespräch mit dem kompetenten NABU-Team am Stand.

Tradition bei der Öko-Trends-Messe hat bereits der Einsatz des Glücksrades. Junge und ältere Naturexperten können hier ihr Wissen über die Natur und die Biologie in zahlreiche kleine Preise umwandeln.

Ein Besuch des NABU-Standes lohnt sich daher auf jeden Fall!

Für Rückfragen:

Michael Röth: Tel.: 0177 4073654

Thomas Mathias: Tel.: 0175 7258273

oder

Adolf Beck: Tel.: 06055 4425 oder 0171 4876587

50 Jahre NABU - Natur-und Vogelschutzgruppe Meerholz-Hailer

Foto: NABU/S.Winkel

Sumpfschildkröten wandern wieder

Beobachtungen sind wichtig für hessisches Artenschutzprojekt

Foto: NABU/S.Winkel

Obwohl Sumpfschildkröten beinahe ihr ganzes Leben im Wasser verbringen - dort schlafen, fressen und sogar überwintern - zieht es sie in den Sommermonaten für kurze Zeit an Land. Auf der Suche nach Geschlechtspartnern oder einer guten Eiablagestelle wandern die Reptilien, die schon alt waren, als die Dinosaurier ausstarben, oft kilometerweit über Land. Leider sind diese Wanderungen in unserer modernen Welt zu sehr gefährlichen Ausflügen für die Tiere geworden.

"Die Tiere sind zwar gegen allerlei Fraßfeinde gewappnet," sagt Sibylle Winkel, "die Evolution hat aber nicht mit dem Straßenverkehr und dem Menschen selbst gerechnet." Die Rücken- und Bauchpanzer der Tiere halten Autos nicht stand. So werden manche Tiere bei ihren Überlandwanderungen Opfer des Straßenverkehrs. Sie werden zerquetscht oder sterben Tage später an schweren innern Verletzungen. Nur manchmal werden die Tiere noch rechtzeitig am Straßenrand aufgefunden und von aufmerksamen Passanten in Sicherheit gebracht.

"Doch nicht immer ist der Fund der Tiere auch deren Rettung", bedauert die Artenschützerin. "Nicht wenige der Findlinge geraten jetzt erst recht in Gefahr: Denn aus überzogener Tierliebe und Unwissen werden einige der Findlinge mitgenommen und dann in einen privaten Gartenteich oder ein Terrarium gesperrt. Hier können sie nicht mehr zum Arterhalt beitragen und sind für die Population verloren. Die frei lebenden Bestände werden so weiter ausgedünnt und sind kaum noch überlebensfähig."

Sibylle Winkel weist daher darauf hin, dass es nach dem Bundesnaturschutzgesetz streng verboten ist, die europaweit geschützten Wildtiere aus der Natur zu entnehmen und dann in Gefangenschaft zu halten.

Wer den Tieren helfen will, sollte Fundtiere und Beobachtungen umgehend an die Hessische Arbeitsgemeinschaft Sumpfschildkröte melden, damit die Bestände in freier Natur geschützt werden können.

Die Mitarbeiter der AG Sumpfschildkröte holen die Tiere ab oder organisieren den Transport und nehmen auch alle Sichtbeobachtungen entgegen.

Sumpfschildkröte-Infotelefon:

Dipl.-Biol. Sibylle Winkel 069 8484 9185 oder Dr. Matthias Kuprian 0173 3751 580.

Mehr Infos zum Sumpfschildkrötenprojekt Hessen auf www.sumpfschildkröte.de

Weitere Informationen zum Arbeitskreis Amphibien & Reptilien finden Sie hier.

Wer hat den Eisvogel gesehen?

NABU-Arbeitskreis Eisvogel sammelt Eisvogel-Beobachtungen

Foto: NABU/M.Delpho

seit rund 30 Jahren beobachtet der Arbeitskreis Eisvogel des NABU die Bestandssituation des fliegenden Edelsteins im Main-Kinzig-Kreis. Zahlreiche ehrenamtlich aktive Vogelschützer trugen jährlich Daten aus allen Teilen des Kreises zusammen, um die Entwicklung der Eisvogelpopulation zu dokumentieren.

Seit dem Rückzug des langjährigen AK-Sprechers Eckard Sauer im Jahr 2009 läuft allerdings die ehrenamtliche Arbeit des Arbeitskreises auf Sparflamme.

Um den AK neu zu beleben, haben Michael Röth und Matthias Kuprian vom NABU-Kreisvorstand zunächst kommissarisch die Leitung übernommen, bis ein neuer Sprecher oder ein Sprecherrat aus mehreren Personen die Koordination übernimmt.

Wir bitten Sie daher, alle Eisvogelbeobachtungen (Bruten, Brutverdachte oder auch nur Einzelbeobachtungen) aus dem vergangenen Jahr 2010 und dem laufenden Jahr 2011 zu melden.

Bitte füllen Sie den beigefügten Erhebungsbogen aus oder geben Sie Ihre Beobachtungen einfach so telefonisch oder per E-Mail weiter.

Auch Fehlanzeigen für Gemarkungen oder Gewässersysteme sind wichtig, da die Bestände in den vergangenen Wintern stark geschrumpft sind und sich erst jetzt wieder erholen.

Der wichtigste Zweck der Beobachtung ist die praktische Hilfe: Wenn wir Gefahren erkennen, können wir als NABU-Aktive auch für Abhilfe sorgen. Gleichzeitig liefern die langfristigen Beobachtungen sehr wichtige Datenreihen für den Naturschutz und die Wissenschaft. Die Auswertungen werden wir regelmäßig im Netz und über die Presse veröffentlichen.

Zur Komplettierung unseres Beobachternetzes suchen wir zudem noch aufmerksame Eisvogelfans und Naturbeobachter, die Lust haben im AK mitzumachen. Besondere Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Mitzubringen sind nur viel Spaß bei der Naturbeobachtung und ab und zu eine halbe Stunde Zeit, uns die Beobachtungen zu melden.

Interessierte können sich bei Michael Röth oder Matthias Kuprian melden:

Eisvogel-Kontakttelefon: 06055 / 82700 oder 069 / 84849185 oder 0173 3751580

Eisvogel-E-Mail: s.winkel@nabu-mkk.deoder m.roeth@nabu-mkk.de

Download Eisvogel-Beobachtungsbogen MKK

(Falls sich der Link nicht automatisch öffnet, klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf ihn. Dann "Ziel speichern unter". Anschließend können Sie die Datei vom gewählten Speicherort aus aufrufen.)

Weitere Informationen zum Arbeitskreis Eisvogel finden Sie hier.

NABU auf dem IKEA-Umwelttag

IKEA-Umwelttag

Nun soll diese erfolgreich laufende Zusammenarbeit bundesweit ausgedehnt werden.

Startschuss für diese neue Initiative bildete der diesjährige IKEA Umwelttag, der bundesweit in enger Zusammenarbeit mit dem NABU durchgeführt wurde.

Auch der NABU Kreisverband Main-Kinzig beteiligte sich bei IKEA-Hanau mit einem Infostand.

Mitglieder der Ortsgruppen aus Hanau-Steinheim, Hanau-Großauheim, Maintal und Bruchköbel informierten die interessierten IKEA-Kunden und Besucher zu Naturschutzthemen wie dem Vogel des Jahres, dem Bau von Nistkästen oder der naturnahen Gestaltung des eigenen Gartens.

Amphibienschützer unterwegs

Amphibienwanderung

Die Belegung des Storchennestes in Wächtersbach mit erfolgreicher Brut von 3 Jungstörchen sowie Vorkommen von Gelbbauchunken in den Flachtümpeln sind ein Indiz für die erfolgreichen Bemühung der Wächtersbacher Natuschützer.

An der Kinzig wurden die Tätigkeiten des Bibers durch angenagte Bäume, Spuren, Erdlöcher und Dammbau festgestellt.

Ein Storch erfreute die Exkursionsteilnehmer bei ihrer Wanderung mit seinen Flugkünsten als wollte er den Amphibienschützern sagen "Macht weiter so, ich brauche Euch!"

Weitere Informationen zum Arbeitskreis Amphibien & Reptilien finden Sie hier.

NABU-Ortsgruppe Maintal warnt vor Gelbfallen

Achtung Hobbygärtner!

Ein aufmerksamer Hobby-Gärtner aus Därnigheim meldete der NABU-Ortsgruppe Maintal folgende Beobachtung:

Zur Abwehr von Schadinsekten in einem Nussbaum wurde eine sogenannte "Gelbfalle" ins Geäst gehängt, auf der die lästigen Schadinsekten kleben bleiben sollen.

Zu seinem Schrecken musste er jedoch entdecken, dass neben den Insekten auch eine große Anzahl an Vogelfedern an der Falle zu finden war. Es ist anzunehmen, dass der Verlust der Federn, bzw. das Verkleben weiterer Federn für kleinere Singvögel lebensgefährlich, wenn nicht gar tödlich ist. Die Vögel werden von den Insekten auf der Falle angelockt und können somit unbeabsichtigt selbst Opfer dieser Schädlingsfalle werden.

Der Vorsitzende Hanns P. Golez bittet alle Hobby-Gärtner, dies beim Ausbringen der Gelbfallen an Kirsch- oder Nussbäumen zu bedenken und gibt den Rat des Dörnigheimer Hobby-Gärtners gerne weiter, die Fallen mit engmaschigem Draht zu umgeben, um die Vögel nicht unnötigerweise zu gefährden.

Schließlich sind unsere Singvögel doch unsere größten Helfer beim Beseitigen von Schadinsekten, denn gerade jetzt werden Unmengen davon für die Aufzucht der Jungvögel benötigt!

NABU Waldmäuse pflanzen Walnusshain auf der Mauseller

Stolze Pflanzer: Jan, Jannik und Luca (von links) mit ihrem ersten Bäumchen (Foto: Sibylle Winkel)

30 hoffnungsvolle Jungbäumchen und das dazugehörige Pflanzmaterial warteten schon, als die jungen Aktiven mit Spaten und Hacken die Lichtung erreichten. Rolf Weber vom NABU Steinau demonstrierte am ersten Bäumchen das Einsetzen, Beschneiden der Wurzel, Befestigen des Baumpfahls und des Verbissschutzes. Joshua, Jonas, Jannik, Lisa-Marie, Kira, Luca und Jan, Marius, Elias, Jöris, Nils und Nico, Moritz und Felix u.a. hörten aufmerksam zu. Dann ging es los.

Unterstützt von den NABU-Betreuern Elke und Rolf Weber sowie einigen Eltern ging die Arbeit rasch voran. Schon nach eineinhalb Stunden waren die Bäumchen in der Erde und man machte sich an die Feinarbeit - Verbissschutz und abschließendes Angiessen.

Waldeigentümer Richard Borek gab gern seine Erlaubnis für die Aktion und freut sich darüber, dass das Nahrungsangebot für die Wildtiere künftig noch etwas reichhaltiger sein wird. Die mit der Forstverwaltung beauftragte Firma Oldershausen Holz- und Forstservice und Förster Thomas Müller stellten die Bäumchen zur Verfügung und werden gemeinsam mit den NABU-Waldmäusen ein Auge auf ihre Entwicklung haben.

Angiessen: Nach dem Einsetzen des Baums gießt Jannik an, daneben Matthias Kuprian mit seinen Söhnen Jan und Luca (Foto: Sibylle Winkel)

Wenn die Walnussbäumchen in 10 bis 15 Jahren ins Ernte-Alter kommen, werden sie sich revanchieren, indem sie Eichelhäher, Eichhörnchen, Bilchen und Co. - und ab und an auch den zukünftigen NABU-Waldmäusen - eine stattliche Zahl schmackhafter Nüsse zu knacken geben. Nüsse produzieren sollen die Bäume so lange wie möglich und ein hohes Alter erreichen, obwohl Walnüsse auch ein sehr hochwertiges und begehrtes Nutzholz liefern.

"Die Pflanzung zukünftiger Nussbaum-Generationen erübrigt sich dann", schmunzelt Sibylle Winkel. "Das übernehmen Eichelhäher und Eichhörnchen in eigener Regie ...""

Bestandstiefe erst teilweise überwunden

NABU Main-Kinzig nach Wasseramselzählung nur teilweise zufrieden

Die Wasseramsel ist der Charaktervogel der Bäche und Flüsse unserer Mittelgebirge (Foto: NABU Archiv/Rolf Jürgens)

Weitere Informationen zum Arbeitskreis Wasseramsel finden Sie hier.

Geocaching - Freizeitspass mit Nebenwirkungen

Steinbruch

Leider macht dieser an sich durchaus positive Freizeitsport auch vor unseren Schutzgebieten und - was besonders ärgerlich ist - auch vor Brutstandorten von Uhu und Wanderfalke keinen Halt. An einem Beitrag über die Situation in Rheinland-Pfalz und Hessen, der in diesen Tagen in der Fachzeitschrift "Der Falke" veröffentlicht wird, hat neben Dr. Klaus Richarz von der staatlichen Vogelschutzwarte und zwei Ornithologen aus Rheinland-Pfalz auch unser NABU-Vorstandsmitglied im MKK Matthias Kuprian mitgewirkt.

Naturfreunden, die zu diesem Thema bereits Erfahrungen in Schutzgebieten gemacht haben, wären wir für eine Rückmeldung dankbar.

weitere Informationen

Der Feldhamster: Eine Tierart auf dem Rückzug

NABU lädt zum Vortrag ein

Der Feldhamster (Cricetus cricetus) war noch vor wenigen Jahrzehnten als "Getreideschädling" verhasst und fast ausgerottet. Nur die weichen Pelze der kleinen Nager waren begehrt. Kinder konnten sich für jedes gefangene Tier Prämien verdienen. Auch allerlei Gift wurde eingesetzt, um den Nahrungskonkurrenten den Garaus zu machen - mit großem Erfolg. Feldhamster starben in vielen Regionen Deutschlands und auch Hessen aus oder wurden auf kleine voneinander isolierte Inselpopulationen reduziert.

Ähnlich verlief die Entwicklung auch im Main-Kinzig-Kreis. War die Art bis in die 1980er Jahren noch vereinzelt auch im Ostkreis anzutreffen, blieben nach der Jahrtausendwende nur noch im Westkreis zerstreute Restbestände. Und mit dem Feldhamster verschwanden vielfach weitere Tiere der Ackerflur, darunter die Grauammer, Wachtel, Rebhuhn und Bluthänfling, bedauert Michael Röth vom NABU Kreisverband Main-Kinzig.

Die Ursache des Rückgangs liegt in den weltweit verschärften landwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die Intensivierung der ackerbaulichen Nutzung nimmt ständig zu. Düngung, Herbizideinsatz, Schaffung größerer Schläge, Einsatz größerer Maschinen oder häufigere Flächenbehandlung sind nur einige Faktoren, die hier zu Buche schlagen.

Besonders schwer hat es dabei der Feldhamster. Oft werden die Ackerstoppeln direkt nach der Ernte umgepflügt. Die wichtige Deckung als Schutz vor Greifvögeln, Fuchs oder Katze fehlt und durch verbesserte Erntetechnik fällt nur selten ein Getreidekorn auf den Boden. So gelingt es den Tieren kaum noch, genügend Vorrat für den Winter in die unterirdischen Baue einzutragen. Auch Wildkräuter - eine wichtige Nahrungsgrundlage der possierlichen Nager - fehlen auf den großen Ackerschlägen, die nur noch selten von artenreichen Feldrainen und Hecken begrenzt werden, so Michael Röth.

Weil die possierlichen Hamster in der gesamten Europäischen Union in den letzten 30 Jahren fast ausstarben, regelt die EU-Richtlinie 92/43/EWG aus dem Jahre 1992, besser als Fauna-Flora-Habitat- oder FFH-Richtlinie bekannt, den Schutz der seltenen Nager. EU-weit wird angestrebt, die letzten Populationen in einen "Günstigen Erhaltungszustand" zu versetzen.

Inzwischen arbeiten auch im Main-Kinzig-Kreis Landwirte und Naturschützer zusammen, um das Aussterben der Art zu verhindern - und der Feldhamster hat sich zu einem sympathischen Werbeträger für den Naturschutz gemausert, erläutert die Biologin Sibylle Winkel, stellvertretende NABU-Kreisvorsitzende.

Für Landwirte, die Bodenbearbeitung und Erntezeitpunkt auf die Ansprüche der kleinen Pelztiere abstimmen, winken attraktive Förderprogramme über das Hessische Integrierte Agrarumweltprogramm (HIAP). Bewirtschaften muss man die Hamster-Areale in jedem Fall. Hamster mögen keine Dauerbrachen. Als typische Bewohner osteuropäischer Steppen kommt der Feldhamster in Mitteleuropa nur in ausgedehnten "Kultursteppen" vor. Hier bevorzugt Cricetus cricetus warme, lockere Böden mit Getreidebau, so Biologin Sibylle Winkel.

Auf Einladung des NABU-Kreisverbandes Main-Kinzig berichtet der Naturschützer und Hamsterexperte Manfred Sattler über die Situation und Verbreitung des Feldhamsters im Main-Kinzig-Kreis sowie aktuelle Maßnahmen zum Schutz der Art.

Der Fachvortag greift Systematik, Kennzeichen, Verbreitung und Lebensraum des Tieres auf. Mit reichhaltigem Bildmaterial wird der Feldhamster in seinem Biotop vorgestellt.

Wir tauchen ein in das geheime Leben unter der Erde und haben die seltene Gelegenheit, die Aufzucht der Jungen im Bau und deren erste Erkundungsausflüge mitzuerleben.

Datum: Freitag, den 10. Februar 2012

Uhrzeit: 19:30 Uhr

Ort: Biebergemünd-Kassel im Bürgerhaus Biebergemünd-Kassel

Referent: Manfred Sattler

Veranstalter: NABU Kreisverband Main-Kinzig

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Rückfragen bitte an:

Michael Röth 06055 82700

Sibylle Winkel 069 84849185

NABU Spendenkonto:

Raiffeisenbank Main-Kinzig

BLZ: 506 616 39

Konto-Nr.: 3730018

Stichwort: Feldhamster

NABU-"Obstbaumverstehkurs"

NABU Steinau veranstaltete Kurs zum verstehen und schneiden eines Obstbaumes

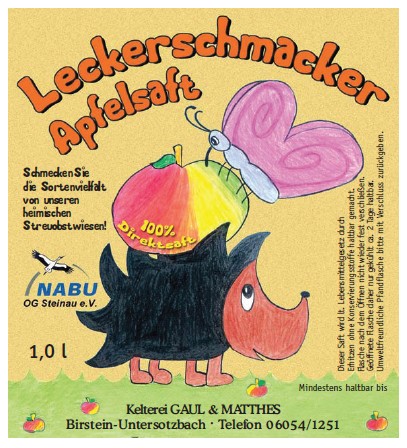

Einen Obstbaumschnittkurs der etwas anderen Art veranstaltete kürzlich der NABU Steinau. Vormittags stand dabei erst einmal theoretischer Unterricht an, welcher in der Markthalle des Rathauses abgehalten wurde. Unter dem Motto "Den Baum verstehen-Baumkunde-Wissensvermittlung" informierte Gartenmeister Uwe Müller über verschiedene Arten des Obstbaus. Den zahlreichen Teilnehmern wurden die Unterschiede zwischen Spalierobstbau, Zwergobst-; Halbstamm- und Hochstammobstbau vermittelt. Im besonderen ging Müller auf den Aufbau und Wuchs von Halb- und Hochstämmen ein. Darauf aufbauend referierte der gebürtige Seidenrother, der heute in der Wetterau lebt, zum richtigen Schnitt der Bäume. Dabei favorisiert Müller den sogenannten "Oeschbergschnitt", welcher auf dem Oeschberg in der Schweiz entwickelt wurde. Gegen Mittag ging es dann in den städtischen Kindergarten Märchenwald, wo Müller an einem ca. 15 jährigen Apfelbaum das theoretische Wissen am praktischen Beispiel vorführte. Bevor es anschließend eine Stärkung mit Würstchen und "Leckerschmacker-Apfelsaft" gab, wurde noch ein kleiner Apfelbaum als Erinnerung auf dem Grundstück des Kindergartens gepflanzt. Thomas Mathias, Vorstandsmitglied und Organisator der Veranstaltung, kam gerne dem Wunsch der Vertreterinnen und Vertreter des Kindergartens und der Stadt Steinau nach und sagte zu, dass der NABU Steinau ab sofort die Patenschaft für die Obstbäume auf dem Kindergartengelände übernehme. Bei herrlichem Sonnenschein ging es weiter auf eine städtische Streuobstwiese. Die dort stehenden ca. 15 jährigen Bäume benötigten dringend einen Erziehungsschnitt. Damit die Teilnehmer die Theorie auch gleich in die selbst umsetzen konnten, wurden kleine Gruppen gebildet. Diese wagten sich dann an die ersten eigenen Schnitte . das machte soviel Spaß und die Begeisterung war so groß, dass die Teams vereinbarten, sich noch öfter zu auf der Obstbaumwiese zu treffen und weitere Bäume zukunftsfit zu machen. Gerne können auch noch weitere Interessenten sich beteiligen. Einfach sich bei Herrn Thomas Mathias melden unter 0175/7258273 oder t.mathias@NABU-mkk.de.

Hecken, Hackschnitzel & Haselmäuse

NABU: Heckenpflege im Haselmausschutzgebiet am Sillberg

Arbeitseinsatz

Zur Pflege der alten Heckenzüge am Sillberg bei Hintersteinau trafen sich an den vergangenen Wochenenden Aktive des NABU Steinau. Ziel war, alte Haseln und andere Sträucher der Hecken "auf den Stock zu setzen", d.h. teilweise stark zurück zu schneiden. Schon bald wird darauf ein starker Neuaustrieb folgen. Ganz wie in früheren Zeiten, in denen die Nutzung der Hecken üblich war und dies regelmäßig durchgeführt wurde, berichtet Franz Josef Jobst, Vorsitzender des NABU Steinau.

"Auf dem Sillberg haben wir uns für eine "Mittelwaldartige Bewirtschaftung" der Hecken entschieden, ähnlich der historischen Nutzung", ergänzt Sibylle Winkel, 2. Vorsitzende des NABU Main-Kinzig.

Dabei sollen einzelne Bäume die Hecke als sogenannte "Überhälter" überragen, darunter Eichen, Wildkirschen und Ahorne. Diese Bäume dürfen groß und stark werden. Sie werden sogar teilweise aufgeastet. Das "Aufasten" (die Beseitigung der unteren Seitenäste) schafft Licht für die benachbarten Heckensträucher und den angrenzenden Magerrasen mit seinen Licht und Wärme liebenden Pflanzen und Tieren.

Arbeitseinsatz

Die Mittelwaldartige Bewirtschaftung der Hecken hat aus Sicht des Naturschutzes viele Vorteile. Von den Überhältern profitieren typische Waldarten wie Baumpieper, Grauschnäpper, Misteldrossel oder Ringeltaube. Sobald sich in den Stämmen Höhlen bilden, haben Fledermäuse und Höhlenbrüter wie der Kleiber oder der Gartenrotschwanz, der Vogel des Jahres 2011, sichere Behausungen. Letztlich bieten die Überhälter auch Ansitzwarten für Greifvögel und Eulen.

In den Hecken finden dagegen finden die typischen Heckenarten wie Goldammer, Neuntöter und die Grasmückenarten Dorngrasmücke, Gartengrasmücke und die Klappergrasmücke sowie zahlreiche Kleinsäugerarten einen Lebensraum.

Unser besonderes Augenmerk richtet sich auf die Zielart Haselmaus, erklärt Biologin Sibylle Winkel. Die Haselmaus ist eigentlich keine Maus. Sie gehört vielmehr wie auch der Siebenschläfer zur Familie der Bilche. Als kleinster heimischer Bilch hat die Haselmaus in den vergangenen Jahrzehnten in vielen hessischen Regionen Lebensraum verloren, in Osthessen scheint es aber noch stabile Bestände zu geben. Haselmäuse sind europaweit durch die sogenannte FFH-Richtlinie geschützt. Am Sillberg bei Hintersteinau gelang erst im vergangenen Jahr in speziell für die Art angefertigten Nistkästen der Nachweis der kleinen hellbraunen Bilche mit den dunklen Augen.

Arbeitseinsatz

Wir hoffen daher, dass eine natur- und artenverträgliche Bewirtschaftung unserer heimischen Hecken bald wieder zur Normalität gehört, so Matthias Kuprian.

Würde man wieder die allerorts noch vorhandenen Hecken wie seit alters her nutzen, bestünde auch kein Bedarf an den so genannten Kurzumtriebsplantagen, bei denen schnell wachsende Gehölze oft auf wertvolle Ackerflächen gepflanzt werden. Angesichts einer stetig wachsenden Weltbevölkerung sollten Ackerflächen besser zur Erzeugung von Nahrungsmitteln genutzt werden, so Sibylle Winkel und Dr. Matthias Kuprian.

Einstweilen geht der NABU am Sillberg mit gutem Beispiel voran, ergänzt Franz Josef Jobst. Ein Teil des bei der Heckenpflege anfallenden Brennholzes wird von den NABU-Aktiven in den eigenen Öfen verwertet oder als Pfähle bei der Pflanzung von Obstbäumen und -sträuchern verwendet. Der größere Teil des Schnittmaterials wird von der Steinauer Firma Seipelt vor Ort weiter verarbeitet, zu Hackschnitzeln geschreddert und ins nahe Wächtersbach transportiert. So kann in der Region für die Region aus den Hackschnitzeln der Sillberg-Hecken umweltfreundlich erzeugte Energie gewonnen werden.

Unmittelbarer Nutznießer wird die Tierwelt am Sillberg sein. "Die Haselmaus wird schon im kommenden Herbst von unserer Arbeit profitieren", so Sibylle Winkel. Denn regelmäßig auf den Stock gesetzte Haselsträucher produzieren jedes Jahr Früchte – durchgewachsene Exemplare fruchten hingegen nur alle 3 bis 4 Jahre. "Wir sorgen also jetzt dafür, dass die Heckenbewohner im nächsten Herbst und in den folgenden Jahren immer einen gut gedeckten Tisch vorfinden."

"Kleine Maus sorgt für große Freude"

Seltene Sumpfspitzmaus in Nabu-Schutzgebiet bei Steinau-Marborn entdeckt

Sumpfspitzmaus (Foto Sibylle Winkel).

"Sumpfspitzmäuse leben nicht nur sehr versteckt, sie sind in Hessen auch sehr selten", berichtet die Biologin. In der Roten Liste der Säugetiere Hessens werden die Tiere als "stark gefährdet" geführt.

In den meisten hessischen Regionen gelten die Tiere als ausgestorben. Nachweise gab es in der Vergangenheit nur in Ost- und Nordosthessen gelegentlich einmal – meist in Schleiereulengewöllen als unverdaute Knochen und Schädelreste. Lebendnachweise der Art dagegen sind sehr selten.

"Daher ist der Nachweis gleich mehrerer Tiere in einem Quellsumpf im Ulmbachtal schon etwas besonderes", erläutert die Biologin. Die Winzlinge wurden bei Mahdarbeiten entdeckt und fotografiert. Da auch mehrere Nester der Art gefunden wurden, kann von einer kleinen Population im NABU-Schutzgebiet ausgegangen werden, so Sibylle Winkel. Dank der sehr schonenden Mahd des Quellsumpfes durch die NABU-Aktiven kamen keine Tiere zu Schaden.

Sumpfspitzmäuse besiedeln die Ufer naturnaher Gewässer, Feuchtbrachen und Sumpfflächen. An ihre Nahrung gelangen sie auf sehr ungewöhnliche Weise: Sie überwältigen ihre Beutetiere mit einem giftigen Biss, der diese lähmt. Die Sumpfspitzmaus und ihre Verwandte, die Wasserspitzmaus, sind die einzigen Säugetiere in Europa, die mit derartigen Giftdrüsen ausgestattet sind. Angst müssen Spaziergänger im Ulmbachtal aber nicht haben: Die Zwerge kommen über 6 bis 8 cm Körperlänge kaum hinaus und haben es auf vor allem Insekten und deren Larven sowie auf Weberknechte und Regenwürmer abgesehen. Selten wird auch einmal ein kleiner Frosch erbeutet.

"Im NABU-Schutzgebiet mit seinen Teichen und auf den angrenzenden Flächen findet die Art daher gute Überlebensbedingungen", berichten Elke und Rolf Weber vom NABU Steinau. Um die Art noch weiter zu fördern, sollen in den kommenden Jahren im Schutzgebiet spezielle Schutzmaßnahmen ergriffen werden.

Da die Tiere unter guten Bedingungen jährlich bis zu dreimal für Nachwuchs sorgen können, scheint das Überleben der seltenen Art zumindest im Ulmbachtal gesichert.

Da Artenschutzmaßnahmen aufwändig sind und weitere Flächen erworben werden sollen, freut sich der NABU über Spenden für das Amphibienparadies: VR Bank Schlüchtern BLZ 530 613 13 Konto-Nr. 3005 330 Stichwort "Amphibienparadies"

Neuer Vorstand, neuer Schwung, neuer Mitgliederrekord!

NABU MKK jetzt größter Kreisverband in Hessen

"Der Blick nach vorn ins neue Jahr 2011 und auf die neuen Mitgliederzahlen bereitet uns große Freude," berichten Franz Josef Jobst und Sibylle Winkel anlässlich der letzten Vorstandssitzung des NABU-Kreisverbandes Main-Kinzig.

Mit über 3500 NABU-Mitgliedern im gesamten Kreisgebiet und in der Stadt Hanau wurde nicht nur ein neuer Mitgliederhöchststand erreicht. Der NABU MKK ist erstmals auch der an Mitgliedern stärkste Kreisverband in Hessen.

"Der Erfolg hat viele Ursachen," bestätigt das NABU Führungs-Duo. Mit der Umgruppierung im Vorstand im Frühjahr 2010 ist neuer Schwung in das Führungsgremium gelangt. Gleichzeitig wurde die Zusammenarbeit mit den NABU-Ortsgruppen und den Kooperationspartnern verstärkt und ausgebaut. Zahlreiche Infoveranstaltungen, eine aktive Presse- und Medienarbeit sowie neue Natur- und Artenschutzprojekte taten ein Übriges. So fielen die Mitglieder-Werbeaktionen in den vergangenen beiden Jahren auf einen fruchtbaren Nährboden und brachten zahlreiche neue NABU-Mitglieder.

"Wir danken unseren alten und neuen Mitgliedern für ihre Unterstützung," so Franz Josef Jobst, "und werden den eingeschlagenen Weg konsequent weiter beschreiten."

"Auch wenn wir viel erreicht haben und uns über das entgegengebrachte Vertrauen vieler Menschen freuen", sagt Sibylle Winkel abschließend, "sich auf dem Erreichten ausruhen ist nicht drin. Denn Artensterben und Landschaftsverbrauch schreiten fort und der Klimawandel erinnert uns fast täglich daran, dass entschlossenes Handeln weltweit zustande gebracht werden muss."

Am 12.02.2011: Arbeitseinsatz für Heidenelke und Knabenkraut

Die alte Kulturlandschaft am Sillberg (im Bildhintergrund) ist geprägt durch Heckenzüge und bietet Lebensraum für eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt. (Foto Sibylle Winkel)

Auf einer NABU- eigenen Magerrasenfläche wurde mit einem örtlichen Biolandwirt ein Beweidungsprojekt mit Schafen, Ziegen und Rindern ins Leben gerufen, um seltene Pflanzenarten wie die Heidenelke, das Stattliche Knabenkraut oder die Kriechende Rose zu schützen und zu fördern.

Grünwidderchen wie hier am Sillberg sieht man nicht mehr häufig - ihre Bestände sind vielerorts rückläufig.(Foto Sibylle Winkel)

Wir möchten Euch daher für einen ersten Arbeitseinsatz begeistern, und zwar am

Samstag, den 12. Februar vormittags ab 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr.

Treffpunkt ist der Klesberger Weiher, pünktlich um 9:00 Uhr.

Bitte bringt gute Laune sowie Werkzeuge mit: Astscheeren, Sägen, Motorsägen usw.!

Rückmeldungen werden erbeten, möglichst bis zum 09. Februar bei Franz Josef Jobst unter F.Jobst@NABU-MKK.de oder 0173 7218 670 oder Sibylle Winkel unter 069 84849185 oder 0173 3751 580

"6 Zentner Naturschutz im Klesberger Weiher"

Der Klesberger Weiher (Foto Sibylle Winkel).

Weiter

Wasseramsel-Bestand erholt sich wieder

Die Wasseramsel ist der Charaktervogel der Bäche und Flüsse unserer Mittelgebirge (Foto: NABU Archiv/Rolf Jürgens)

Seit Mitte der 1980er Jahre ist der Wasseramselbestand im MKK wieder stabil und bewegt sich im Rahmen normaler Bestandsschwankungen jährlich zwischen 120 und 150 Brutpaaren. Die Stabilisierung dieser Zeigerart für intakte Mittelgebirgsbäche und -flüsse ist eine Erfolgsgeschichte des hessischen Naturschutzes.

Eine Ausnahme bildete allerdings das vergangene Jahr. 2009 wurde mit nur noch 106 Bruten ein Negativrekord verzeichnet, berichtet Horst Basermann, der seit 2001 den AK leitet. Fällt der Bestand weiter oder erholt er sich wieder? So lautete die bange Frage, die sich Horst Basermann und seine Mitstreiter im laufenden Jahr immer wieder stellten.

Nachdem nun die große Mehrzahl der Ergebnisse aus den verschiedenen Kreisteilen eingegangen sind, kann die Frage beantwortet werden. Der Bestand hat sich mit rund 120 Brutpaaren wieder stabilisiert. Horst Basermann und die Experten des Arbeitskreises Wasseramsel halten den strengen Winter 2008/09 für die wahrscheinlichste Ursache des kurzfristigen Bestandsrückgangs. Anzeichen für andere Ursachen wie eine erhöhte Prädation oder eine Krankheit konnten nicht beobachtet werden.

Mehr dazu im Bericht über das Wasseramsel-Monitoring des AK

Weitere Informationen zum Arbeitskreis Wasseramsel finden Sie hier.

Apfelernte vom NABU Steinau

Naturschützer ernten für den "Leckerschmacker"-Apfelsaft

An diesem Tag wurden 3200 kg Äpfel geerntet. Etwa ein Zehntel blieb an den Bäumen. Denn für die vielen Insekten- und Säugetierarten ist der Saft herunterfallender Äpfel oder der ganze Apfel eine hervorragende Nahrungsquelle. Auch Vögel picken gerne Apfelfruchtfleisch und Apfelkerne.

(Im Durchschnitt kann der NABU Steinau e.V. 9000 kg Äpfel von seinen betreuten Streuobstwiesen ernten, im "Apfeljahr" 2007 waren es sogar 23000 kg Äpfel!!!)

Maßgeblich für die jährliche Erntemenge ist die Witterung zur Obstblütenzeit. Frost in den Blüten oder verregnete Tage, so dass die Insekten es mit der Bestäubung schwer haben, schmälern bekanntlich den Ertrag. Auch die Pflege der Streuobstwiesen und die Arbeit der Hobbyimker, welche die Bienenvölker auf die Streuobstwiesen stellen, spielen hierbei eine wichtige Rolle.

Leider gelten Streuobstwiesen immer noch als stark gefährdet, nachdem sie in den 60er Jahren systematisch abgeschafft wurden. Deshalb ist es ein Anliegen des NABU Steinau, so Thomas Mathias, diesen Lebensraum zu erhalten. Neben den vielen zeitintensiven Einsätzen und dem Vertrieb des eigenen Apfelsaftes biete der Verein zum Beispiel jährlich Obstbaumschnittkurse an, denn der fachgerechte Schnitt sei besonders wichtig, um ein frühes Vergreisen der Bäume zu verhindern.

Homepage von leckerschmacker.de.

Naturschutzflächen haben Anspruch auf Agrarförderung DVL und NABU: EuGH macht den Weg frei für mehr Naturschutz in der Landwirtschaft

Ansbach / Berlin, 14.10.2010.

Der Deutsche Verband für Landschaftspflege (DVL) und der Naturschutzbund Deutschland (NABU) begrüßen die heutige Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), wonach bei der Förderung von Naturschutz und Landwirtschaft kein Zielkonflikt besteht. Naturschutzflächen, auf denen zum Beispiel aus Gründen der Landschaftspflege Schafe weiden, sind bei der Gewährung von Direktzahlungen der EU-Agrarpolitik ohne Einschränkungen zu berücksichtigen. Aus Sicht von DVL und NABU muß das Urteil jetzt in den deutschen Bundesländern konsequent umgesetzt werden, da es hier noch große Defizite gibt.

DVL-Geschäftsführer Dr. Jürgen Metzner zeigte sich erleichtert: "Der EuGH urteilt ganz im Sinne der zahlreichen Landwirte, die ihre Bewirtschaftung auf die Ziele des Naturschutzes ausrichten und damit zum Erhalt unserer artenreichen Kulturlandschaften beitragen." Aus Sicht von NABU-Agrarexperte Florian Schöne besteht jetzt endlich Klarheit in der Naturschutzförderung: "Eine Kombination von Naturschutz und landwirtschaftlicher Nutzung ist damit eindeutig legitimiert. In Zukunft müßen extensiv bewirtschaftete Weiden, Magerrasen oder Heiden ausnahmslos für landwirtschaftliche Direktzahlungen prämienberechtigt sein."Nach Schätzung beider Verbände wurden bislang zum Beispiel rund 70.000 ha extensiv beweidete Heideflächen in Deutschland nicht als beihilfefähige landwirtschaftliche Nutzflächen anerkannt. Den Landwirten wurde die schwierige Bewirtschaftung dieser wertvollen Lebensräume bisher nur über Agrarumweltprogramme entgolten. Diese Programme allein reichen jedoch wegen zu geringer Förderhöhen nicht aus, um die Nutzung der Flächen aufrechtzuerhalten.

DVL und NABU fordern deshalb zu Gunsten der betroffenen Landwirte eine offensive Umsetzung des Richterspruchs in den Bundesländern. Auch bei der Kombination von Förderprogrammen der ländlichen Entwicklung mit den Direktzahlungen bestanden für Landwirte beträchtliche Sanktionsrisiken, die man jetzt beseitigen kann. "Der EuGH hat klar gemacht, daß naturschutzfachlich wertvolle Flächen wichtiger Bestandteil einer multifunktionalen Landwirtschaft sind. Ihr Erhalt spielt damit eine zentrale Rolle als öffentliche Leistung im Rahmen einer Neuausrichtung der EU-Agrarpolitik", so die beiden Verbände weiter.

Hintergrund: Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz hat im Februar 2009 ein dort anhängiges Verfahren gegen eine Schäferin ausgesetzt und Fragen von weitgehender Bedeutung zur Vorabentscheidung an den EuGH weitergeleitet. Im Kern geht es dabei darum, ob naturschutzrelevante Flächen, die von Schäfern und Mutterkuhhaltern extensiv bewirtschaftet werden, weiterhin eine Förderung über die erste Säule der EU-Agrarpolitik erhalten können. Der EuGH hat nun entschieden, daß eine "landwirtschaftliche Fläche" im Sinne der EU-Vorgaben auch dann vorliegt, wenn deren Nutzung zwar auch landwirtschaftlichen Zwecken dient, der überwiegende Zweck aber in der Verfolgung der Ziele der Landschaftspflege und des Naturschutzes besteht.

Wie kommen Wildpferde in die Großstadt?

Der NABU Kreisverband Main-Kinzig bietet für alle Natur- und Wildpferdefreunde eine Führung durch das Europäische Naturschutzgebiet "US-Militärgelände bei Groß Auheim", allgemein auch als "Campo Pond" bekannt, an. Hier werden seit dem vergangenen Jahr "Wildpferde" im Naturschutzmanagement eingesetzt.

Die Führung und Präsentation der Wildpferde wird von dem Hanauer Naturschützer und Dipl. Biologen Martin Schroth durchgeführt.

Datum: Samstag, den 6. November 2010

Uhrzeit: 14:00 Uhr

Treffpunkt: Waldfriedhof / Neuwirtshäuser Straße in Groß-Auheim

Dauer: 2 Stunden

Die Führung ist kostenfrei. Es wird aber um Anmeldung gebeten, da die Teilnehmerzahl auf max. 30 Personen begrenzt ist.

Anmeldung bei Adolf Beck (NABU KV MKK)

Tel.:06055-4425 oder 0171 4876587

E-Mail: a.beck@nabu-mkk.de

Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Sibylle Winkel, Tel.: 069 84849185, E-Mail: s.winkel@nabu-mkk.de

Hintergrund

Wie kommen Wildpferde in die Großstadt?

Das Europäische Naturschutzgebiet Campo Pond, mitten im Hanauer Stadtgebiet gelegen, diente mehr als sechs Jahrzehnte lang als Standortübungsplatz und militärisches Trainingsgelände für die US-Armee. Panzer und andere schwere Militärfahrzeuge befuhren regelmäßig das Gelände. Camps wurden errichtet, der Bau von Pontonbrücken wurde auf dem Stillgewässer des Geländes geprobt. Obwohl die schweren Militärfahrzeuge nicht zimperlich mit dem Gelände umgingen, siedelte sich im Laufe der Zeit eine sehr wertvolle Tier- und Pflanzenwelt an. Im Schutze der Panzer gediehen unter Verzicht auf Düngung und Pestizideinsatz und durch das weitgehende Fehlen einer landwirtschaftlichen Nutzung zahlreiche seltene und bedrohte Arten. WeiterKindergruppe, aber wie

NABU veranstaltete am 23.09.2010 einen Workshop zur Gründung von NABU-Kindergruppen

Um auf Fragen wie "Welche Voraussetzungen braucht man als Kindergruppenleiter" oder "Was können Gruppenleiter mit den Kindern und/oder Jugendlichen unternehmen" Antworten zu finden richtete der NABU-Kreisverband kürzlich einen entsprechenden Workshop aus.

Die langjährigen Kindergruppenleiter Hubert Göbel, Rolf Weber und Hans Krüger berichteten von ihren Erfahrungen in der Jugendarbeit und diskutierten mit den interessierten Mitgliedern verschiedener Ortsgruppen im Main-Kinzig-Kreis.

Behandelt wurden die Voraussetzungen und die Vorgehensweise bei der Gründung einer Kindergruppe. Wie steht es mit dem Versicherungsschutz? Wann sollten die Kinder auf die NABU-Mitgliedschaft angesprochen werden. Wie können die Eltern einbezogen werden und können wir über die Kinder aktive Mitstreiter für die Naturschutzarbeit gewinnen? Oder auch die Frage "Wie gehe ich als Gruppenleiter mit Fragen der Kinder um, die ich nicht beantworten kann."

Zum Abschluss ließ man dem dann auch Taten folgen, sang vom Obstsalat und spielte gemeinsam das Spiel "Fledermaus und Motte".

Für weitere Tipps und auch die Begleitung vor Ort bei neu gegründeten Kindergruppen stehen die Referenten gerne zur Verfügung.

NABU stellt Laubfrosch bei Öko-Messe vor

Viele kennen den vermeintlichen Wetterfrosch im Einmachglas. So ist der Laubfrosch - wissenschaftlich Hyla arborea - wohl die bekannteste aber längst nicht die häufigste heimische Amphibienart. Wie die meisten der weltweit rund 5.500 Amphibienarten wird unser einheimischer Sympathieträger mit dem niedlichen Äußeren immer seltener. Heute gilt bereits ein Drittel aller Amphibienarten als bedroht. Hauptursache ist dabei die Zerstörung der Lebensräume, in den letzten Jahren machen in den artenreichen Tropen aber zusätzlich auch tödliche Pilzinfektionen den Fröschen und Kröten zu schaffen.

Vor allem Kinder interessierten sich für den Laubfrosch und seinen Lebensraum. Besonders beliebt war das Basteln von kleinen grünen Papier-Laubfröschen. Und wer weiß? Vielleicht wird aus dem einen oder anderen kleinen Bastler später einmal ein ebenso eifriger Laubfrosch-Schützer. Die Laubfrösche im Main-Kinzig-Kreis jedenfalls können jede Unterstützung gut gebrauchen.

Weitere Informationen zum Arbeitskreis Amphibien & Reptilien finden Sie hier.

Einladung zur Apfelernte

Am Samstag, den 23.10.2010 um 09:00 Uhr lädt der NABU Steinau e.V. zur Apfelernte auf seinen Streuobstwiesen in Steinau-Marborn ein. Diese Äpfel werden ausschließlich für den NABU-Leckerschmacker-Saft verwendet und der Keltereierlös fließt damit zu 100 Prozent in den Natur- und Landschaftsschutz.

Das Apfellesen ist ehrenamtlich und ein Erlebnis für jung und alt.

Treffpunkt ist schon um 08:30 Uhr in Steinau bei Horst Basermann, Am Steines 2. Andere Orts-Unkundige können auch in Marborn am Gasthof "Bayerischer Hof" pünktlich um 9:00 Uhr warten, sie werden dann dort abgeholt und gemeinsam wird zunächst zur sog. "Fichtner-Wiese" gefahren.

Bei Rückfragen: 06667/919597

Lerchenfenster in Hessen - TOP oder FLOP im Vogelschutz?

"War es die Lerche oder die Nachtigall? Diese seit "Romeo und Julia" bekannte Frage lässt sich wohl immer seltener zugunsten der Lerche beantworten. Denn dieser Vogel unserer Äcker und Felder macht sich zunehmend rar in Hessen", bedauert Biologin Sibylle Winkel von NABU-Kreisverband Main-Kinzig. Und mit der Lerche verschwinden weitere Vögel der Ackerflur, darunter die Grauammer, Wachtel, Rebhuhn und Bluthänfling. Selbst der früher allgegenwärtige Feldsperling wird immer seltener in unserer Agrarlandschaft.

Die Ursache des Rückgangs liegt in den weltweit verschärften landwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die Intensivierung der ackerbaulichen Nutzung nimmt ständig zu. Düngung, Herbizideinsatz, Schaffung größerer Schläge, Einsatz größerer Maschinen, häufigere Flächenbehandlung oder der Verlust von Brachflächen sind nur einige Faktoren, die hier zu Buche schlagen.

Infolge des dramatischen Rückgangs der Vogelbestände stehen mittlerweile viele Arten auf der Roten Liste der Brutvögel Deutschlands. Durch die heute üblichen höheren Saatdichten gehen geeignete Brutplätze vor allem für die zweite Brut verloren. Feldlerchen und Grauammern können in den dichten Beständen nicht mehr landen und finden dort auch keine Nahrung. Stattdessen weichen sie auf Weg- und Feldränder aus und werden dann vielfach Opfer von Nesträubern wie Fuchs, Waschbär oder Katze, bedauert NABU-Expertin Sibylle Winkel.

Abhilfe versprechen seit kurzem sogenannte Lerchen- oder Feldvogelfenster. Lerchenfenster sind etwa 20 qm große offene Stellen in einem mit Raps oder Wintergetreide eingesäten Acker. "Erste Untersuchungen aus England, wo die Lerchenfenster gemeinsam von Naturschützern und Landwirten entwickelt wurden, deuten auf einen bis zu 50 Prozent gesteigerten Bruterfolg hin." erläutert die Biologin.

Doch sind die Erfahrungen aus England auch auf Hessen übertragbar? Sind die hessischen Lerchenfenster attraktiv genug, um dem Artenschwund in Feld und Flur auch bei uns erfolgreich zu begegnen? Oder sind Feldvogelfenster nur "Naturschutzkosmetik" ohne Wirkung?

Um diese Fragen zu beantworten, wurde 2009 die Staatliche Vogelschutzwarte vom Hessischen Umweltministerium beauftragt, im Rahmen eines Pilotprojektes in der Wetterau die Wirksamkeit der Lerchenfenster wissenschaftlich zu überprüfen.

Auf Einladung des NABU Kreisverbandes Main-Kinzig und des NABU Maintal berichtet Gerd Bauschmann, Biologe und Ornithologe bei der Staatlichen Vogelschutzwarte in Frankfurt über die Ergebnisse der noch druckfrischen Lerchenfenster-Studie.

Datum: Freitag, den 8. Oktober 2010

Uhrzeit: 19:00 Uhr

Ort: Bürgertreff Moosburger Weg 12, Maintal-Hochstadt.

Anfahrtsbeschreibung

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Rückfragen bitte an:

Sibylle Winkel, Tel.: 069-84849185 oder Dr. Matthias Kuprian, 0173-3751580

Hintergrundinformationen zum "Lerchenfenster".

Weitere Informationen zum Vogelschutz finden Sie hier.

Schutzmaßnahmen für seltene Knabenkräuter

NABU führt Pflegemaßnahmen für bedrohte Orchideenart durch

Noch vor wenigen Jahrzehnten gehörten Orchideen wie das Breitblättrige oder das Fleischfarbene Knabenkraut zum Arteninventar vieler Wiesen im Main-Kinzig-Kreis. Auch andere Arten wie das Kleine Knabenkraut oder das Große Zweiblatt waren regelmäßig Bestandteil artenreicher Blumenwiesen. Durch Düngung, Entwässerung und die viel intensivere Grünlandnutzung verschwanden die bunten Farbkleckse nach und nach aus unserer Landschaft. Nur in wenigen Schutzgebieten können heute noch Knabenkräuter in feuchten Wiesen bestaunt werden, erläutert Sibylle Winkel vom Kreisverband des NABU Main-Kinzig.

Vor wenigen Jahren entdeckten Naturschützer des NABU Steinau einen kleinen Restbestand der seltenen Orchideen auf einer quelligen Feuchtwiese im Ulmbachtal bei Steinau-Marborn. Um auch diesem Restvorkommen das übliche Schicksal des Aussterbens zu ersparen wurde die Grünlandparzelle kurzerhand durch den Naturschutzverband erworben und eine naturschutzverträgliche Wiesennutzung mit einem Landwirt vor Ort vereinbart, ergänzt NABU Kreisvorsitzender Franz-Josef Jobst.

Der Erfolg ließ nicht lang auf sich warten. Der kleine Bestand gedieh prächtig. Von Jahr zu Jahr konnten mehr Exemplare im NABU-Schutzgebiet gezählt werden. Mit rund 180 blühenden Exemplaren wurden im Frühjahr 2010 besonders viele Pflanzen gezählt - darunter auch zahlreiche Jungpflanzen. Ein schöner Erfolg für den NABU Steinau im Jahr der Biodiversität, freut sich Biologin Sibylle Winkel.

Allerdings benötigen die botanischen Raritäten besondere Aufmerksamkeit und Pflege, führen Franz-Josef Jobst und NABU Kollege Rolf Weber weiter aus. Der sehr feuchte Kernbereich des kleinen Schutzgebietes kann nicht von schweren landwirtschaftlichen Maschinen befahren werden, ohne starke Schäden zu hinterlassen. Deswegen ist zum Schutz der Orchideen Handarbeit bei der Wiesenmahd angesagt. Gemeinsam mit der Orchideenwiese soll auch ein benachbartes Amphibienschutzgebiet vor zu üppiger Vegetation befreit werden.

Die Pflegemaßnahme im NABU-Schutzgebiet bei Steinau-Marborn findet am Samstag, den 02.10.2010 statt. Beginn ist um 9:00 Uhr.

Interessierte, die bei der Mahd helfen wollen oder die sich vor Ort über die Aktivitäten des NABU informieren wollen, sind herzlich eingeladen.

Kontakt: Franz Josef Jobst, Tel: 0173 7218670 oder Rolf Weber, Tel: 06663 6565

Fachliche Fragen beantworten: Dipl. Biol. Sibylle Winkel, 069 84849185 oder

Dipl. Biol. Dr. Matthias Kuprian, Tel: 0173 3751580

Vogeltod an Glasflächen-NABU gibt Tipps zur Vermeidung von tausendfachem Anflugtod

NABU (MKK): Der Mai ist gekommen - die Vögel fliegen aus. Doch leider ist für viele Jungvögel der erste Flug oft auch der letzte, bedauert die Biologin Sibylle Winkel vom NABU Kreisverband Main-Kinzig. Besonders junge Tiere, die ihre ersten eigenen Flüge in für sie unbekanntem Terrain durchführen, holen sich tödliche Verletzungen an Glasfassaden und Fensterscheiben. Der NABU gibt Tipps, wie diese Todesflüge verhindert werden können.

Viele haben es bereits am eigenen Fenster oder an einer Glasfassade selbst erlebt. Plötzlich gibt es einen dumpfen Knall und vor der Scheibe liegt ein Vogel am Boden. Manchmal nur etwas benommen und nur leicht verletzt - oft aber mit tödlichen Kopf- oder Rumpfverletzungen.

Vogelgefährliche Bushaltestelle in der Kinzigaue in Steinau (Foto S.Winkel)

Weitere Informationen zum Vogelschutz finden Sie hier.

Jahreshauptversammlung des NABU Main-Kinzig: mehrere neue Gesichter im NABU-Kreisvorstand

Der neue Vorstand mit den scheidenden Vorsitzenden. von links: Adolf Beck, Dr. Matthias Kuprian, Sibylle Winkel, Thomas Mathias, Lydia Desch (scheidet aus), Franz-Josef Jobst, Michael Röth, Karl Seyler

Kleinsäugererfassung am Sillberg - Grundschule Hintersteinau kooperiert mit NABU und Holzwerkstatt Don Bosco

Grundschulkinder

Die Regionalgruppe Steinau des Naturschutzbundes (NABU) initiiert deshalb eine Vielzahl von Projekten, um Kindern und Jugendlichen zu zeigen, wie sie ihre Umwelt schützen und vom Aussterben bedrohte Tiere und Pflanzen erhalten können. Weiter

Pünktlich zum Klima-Gipfel geht die zweite Agenda 21-Solaranlage in Steinau ans Netz

Solaranlagen Foto: Sibylle Winkel

Wasser Marsch & Petri Heil

NABU Steinau und Feuerwehr Marborn im gemeinsamen Einsatz für "Amphibienparadies"

Wasser marsch - Die Feuerwehr Marborn im Einsatz (Foto Sibylle Winkel)

Weitere Informationen zum Arbeitskreis Amphibien & Reptilien finden Sie hier.

"Leckerschmacker" - Premiere des NABU Steinau e.V.

Genießer-Apfelsaft aus heimischem Streuobst - ein Nachhaltigkeitsprojekt des NABU im Main-Kinzig-Kreis

Etikett

NABU Kreisverband Main-Kinzig-Kreis wächst auf über 2800 Mitglieder

Der NABU-Kreisverband Main-Kinzig-Kreis bedankt sich bei den neuen Mitgliedern für die Wertschätzung ihrer Arbeit und freut sich mit ihnen noch intensiver für unsere biologische Vielfalt etwas zu tun - Vorstand hofft, dass einige von ihnen auch aktiv mitarbeiten wollen.

aktive Mitglieder

In den vergangenen Wochen lief im Main-Kinzig-Kreis eine Mitgliederwerbeaktion des Naturschutzbundes Deutschland (NABU). In diesem Rahmen waren zwischen 4 und 7 Studenten in der Region zwischen Sinntal und Freigericht unterwegs, um für den Verein zu werben. Knapp 1100 neue Unterstützer/-innen gewannen die fleißigen Helfer für den NABU Main-Kinzig-Kreis. Franz-Josef Jobst, stellvertretender Vorsitzender des NABU im Kreis, zeigte sich mehr als überrascht und gleichzeitig sehr erfreut, als die Werbeaktion derart erfolgreich endete. Obwohl gerade im Bereich zwischen Freigericht und Schlüchtern bisher schon sehr viele Bürger den NABU mit ihrer Mitgliedschaft unterstützen, wurden hier sehr viele neue Unterstützer/-innen hinzugewonnen, freuen sich die aktiven NABU-Mitglieder. Weiter

NABU stellt Eisvogel bei Öko-Messe vor

Am Stand

Viele kennen den scheuen Vogel nur aus der Werbung, obwohl er auch im Main-Kinzig-Kreis beheimatet ist. Als "Licher-Vogel" ist er den hessischen Biertrinkern ein Begriff. Denn die bekannte mittelhessische Brauerei tat gut daran, den schönsten Vogel unserer heimischen Tierwelt zum Mittelpunkt ihrer Werbekampagnen zu machen, steht der grazile kleine Fischjäger doch auch für Klarheit, Reinheit und Natur pur. Der Eisvogel ist nicht nur schnell wie der Blitz, er steht auch sinnbildlich für naturnahe Fließgewässer und die Schönheit der heimischen Natur.

Der Naturschutzbund (NABU) Main-Kinzig e.V. untersucht mit seinem "Arbeitskreis Eisvogel" den scheuen Jäger im Kreisgebiet bereits seit 1981 und hat viel Wissenswertes und zahlreiche wichtige Naturschutzinformationen zum Eisvogel zusammengetragen. Im Rahmen der Öko-Messe wurden diese in einer kleinen Ausstellung den Besuchern präsentiert.

Welchen Lebensraum der fliegende Edelstein benötigt, wie man dem scheuen Vogel helfen kann und warum der flinke Fischjäger unter strengen Wintern stark leidet, erläuterte NABU-Experte Michael Röth vor interessiertem Publikum auch in einem Vortrag im Rahmenprogramm der Öko-Messe.

Besuch erhielt die NABU Stand-Besatzung auch vom NABU-Werbeteam, das in den vergangenen Monaten in den Altkreisen Schlüchtern und Gelnhausen zahlreiche neue Mitglieder für den NABU gewinnen konnte.

Weitere Informationen zum Arbeitskreis Eisvogel finden Sie hier.

Kleines Bollwerk gegen den Klimawandel

NABU-Schutzgebiet "Amphibienparadies" hat sich prächtig entwickelt

Der Vierfleck - eine kältetolerante Art - kann im Amphibienparadies dem Klimawandel trotzen.

Das NABU- Schutzgebiet "Amphibienparadies" liegt östlich des Steinauer Stadtteils Marborn im Tal des Ulmbaches. Das "Amphibienparadies" selbst besteht aus einer Teichgruppe von insgesamt 8 Teichen, die teilweise als kleine hantelförmige Doppelteiche gestaltet wurden. Gespeist wird die Teichgruppe vor allem aus einer kalkhaltigen Hang-quelle, die gut 100 m östlich in einem Hangwald entspringt. Zwischen der Teichgruppe und dem Ulmbach bereichert ein kleines Auwäldchen mit Schwarzerlen und Pappeln die kleine Teichlandschaft... Weiter.

Weitere Informationen zum Arbeitskreis Amphibien & Reptilien finden Sie hier.

Die Natur braucht Freunde

Naturschutzbund startet groß angelegte Werbekampagne

Sie pflegen Streuobstwiesen, kümmern sich um die Renaturierung und Erhaltung von Gewässern, bauen Nisthilfen für bedrohte Vogelarten und informieren in Vorträgen und Exkursionen über die heimische Tier-und Pflanzenwelt. Gleichzeitig werden in Kinder- und Jugendgruppen die Heranwachsenden an die Natur heran geführt. Um den zunehmenden Aufgaben auch zukünftig gewachsen zu sein, braucht der Naturschutzbund NABU weitere Unterstützung aus der Bevölkerung. Deshalb soll eine große Werbeaktion helfen, die Zahl der Unterstützer/-innen zu vergrößern.

Weiter

Sie pflegen Streuobstwiesen, kümmern sich um die Renaturierung und Erhaltung von Gewässern, bauen Nisthilfen für bedrohte Vogelarten und informieren in Vorträgen und Exkursionen über die heimische Tier-und Pflanzenwelt. Gleichzeitig werden in Kinder- und Jugendgruppen die Heranwachsenden an die Natur heran geführt. Um den zunehmenden Aufgaben auch zukünftig gewachsen zu sein, braucht der Naturschutzbund NABU weitere Unterstützung aus der Bevölkerung. Deshalb soll eine große Werbeaktion helfen, die Zahl der Unterstützer/-innen zu vergrößern.

Weiter

Hilfe für unsere heimischen Mehlschwalben

NABU und Grundschule Hintersteinau betätigen sich im privaten Wohnungsbau

Die Stunde der Gartenvögel brachte es an den Tag: Die Anzahl der Schwalben im Main- Kinzig- Kreis liegt im Vergleich unter dem hessischen Durchschnitt. Nicht so in Hintersteinau: Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Hintersteinau nahmen auch an der bundesweiten Vogelzählung vom 08.05. - 10.05.2009 teil und zählten überdurchschnittlich viele Mehlschwalben. Kein Wunder, denn die Hintersteinauer Grundschule beherbergt unzählige Mehlschwalbennester unter den Dachvorsprüngen. Im Gegensatz zu vielen Privathausbesitzern werden diese von der Schulleitung nicht nur geduldet, sondern sind ausdrücklich erwünscht.

Die Stunde der Gartenvögel brachte es an den Tag: Die Anzahl der Schwalben im Main- Kinzig- Kreis liegt im Vergleich unter dem hessischen Durchschnitt. Nicht so in Hintersteinau: Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Hintersteinau nahmen auch an der bundesweiten Vogelzählung vom 08.05. - 10.05.2009 teil und zählten überdurchschnittlich viele Mehlschwalben. Kein Wunder, denn die Hintersteinauer Grundschule beherbergt unzählige Mehlschwalbennester unter den Dachvorsprüngen. Im Gegensatz zu vielen Privathausbesitzern werden diese von der Schulleitung nicht nur geduldet, sondern sind ausdrücklich erwünscht.

Weitere Informationen zum Arbeitskreis Amphibien & Reptilien finden Sie hier.

Herbst 2008 - NABU Pflegeeinsatz im Biotop "Im Erndtal"

Mitglieder der NABU-Ortsgruppe Eidengesäß haben kürzlich in einem Arbeitseinsatz das Biotop -Im Erndtal- gepflegt. Dieses Grundstück wird seit über 20 Jahren von der NABU-Ortsgruppe Eidengesäß betreut und in einem guten biologischen Zustand erhalten.

Mitglieder der NABU-Ortsgruppe Eidengesäß haben kürzlich in einem Arbeitseinsatz das Biotop -Im Erndtal- gepflegt. Dieses Grundstück wird seit über 20 Jahren von der NABU-Ortsgruppe Eidengesäß betreut und in einem guten biologischen Zustand erhalten.

Mehr

Hessen wird wärmer - Auswirkungen des Klimawandels auf die heimische Tier- und Pflanzenwelt

In Hessen sind die Auswirkungen des Klimawandels auf die Tier- und Pflanzenwelt deutlich feststellbar. Wer gehört zu den Gewinnern und wer zu den Verlierern des Klimaveränderungen?

In Hessen sind die Auswirkungen des Klimawandels auf die Tier- und Pflanzenwelt deutlich feststellbar. Wer gehört zu den Gewinnern und wer zu den Verlierern des Klimaveränderungen?

Mehr

Mit freundlicher Genehmigung des Zentrums für Regionalgeschichte des MKK

Ohne Moos nichts los - auch im Naturschutz

Erfolgreicher Finanz-Workshop des NABU Kreisverbandes Main-Kinzig

Wie finanziere ich die neue Streuobstwiese? Wer unterstützt mich beim Ankauf einer wertvollen Orchideenwiese? Wie spreche ich

regionale Unternehmen an? Welche Möglichkeiten einer Projektfinanzierung

gibt es für Naturschutzgruppen in Stadt, Kreis und Land? Weiter

Wie finanziere ich die neue Streuobstwiese? Wer unterstützt mich beim Ankauf einer wertvollen Orchideenwiese? Wie spreche ich

regionale Unternehmen an? Welche Möglichkeiten einer Projektfinanzierung

gibt es für Naturschutzgruppen in Stadt, Kreis und Land? Weiter

Datenbank-Kranichzug

Im November 2000 nahm Otwin Franz an der Internationalen Kranichtagung der European Crane Working Group teil. Dort erhielt er nach einem Gespräch mit Prof. Dr. Hartwig Prange als Vorsitzender der ECWG den Auftrag, in Hessen eine Arbeitsgruppe zu bilden und auch alle Zug- und Rastdaten aus Hessen in einer Datenbank zusammenzutragen.

Im November 2000 nahm Otwin Franz an der Internationalen Kranichtagung der European Crane Working Group teil. Dort erhielt er nach einem Gespräch mit Prof. Dr. Hartwig Prange als Vorsitzender der ECWG den Auftrag, in Hessen eine Arbeitsgruppe zu bilden und auch alle Zug- und Rastdaten aus Hessen in einer Datenbank zusammenzutragen.

Schwerpunkt der Arbeit ist das Sammeln von Zug-und Rastdaten und deren Auswertung sowie die Erfassung und Kartierung der Rastplätze.

Mehr